国土交通省と広島市が進める国道2号・西広島バイパスの延伸について、まもなく高架橋の本格的な建設工事に着手します。

「国道2号西広島バイパス都心部延伸事業」は、広島市中心部の西区観音本町から中区平野町までの2.3kmを高架で結ぶもので、

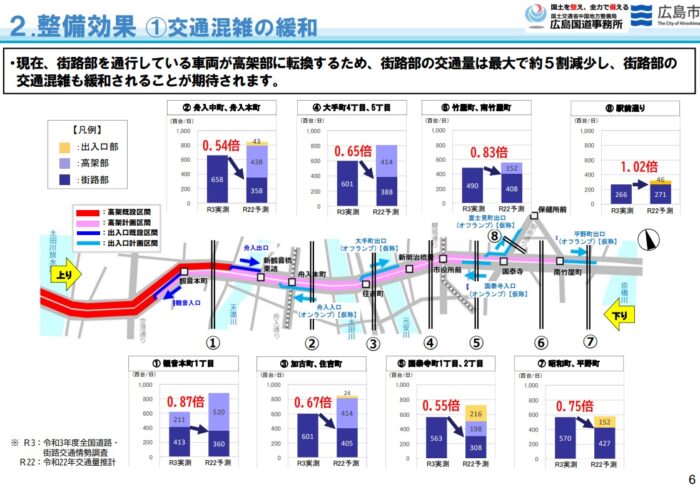

慢性的な都心部の交通渋滞の緩和を図り、沿線環境の改善を目指すものです。

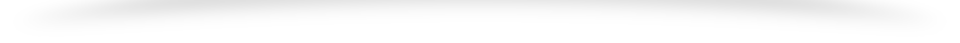

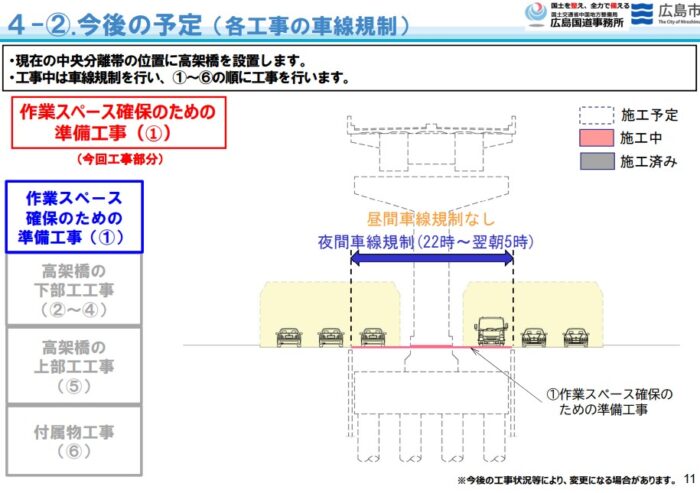

工事の本格化に伴い、6車線の本路線は日中は4車線、夜間は2車線に減少する車線規制を行います。

工事のための渋滞発生が懸念されるため、国や市、警察などは協議会を設置し、

平和大通りや広島南道路など4つの迂回路への交通分散や、公共交通機関の利用を広く呼びかけています。

9月の地元説明会を経て、10月から車線規制を伴う工事を進める方針です。

10月1日にも下部工工事に着手 車線規制の概要

【Yahoo!ニュース】:国道2号 西広島バイパス延伸 高架橋建設で工事本格化 車線規制へ 渋滞防ぐため平和大通りなど4路線に迂回呼びかけ 工事は住民説明会後に着手(中国放送)

【RCC中国放送】:渋滞対策で一部路線バスがルートやダイヤ変更へ 国道2号 西広島バイパスの延伸工事の影響 渋滞悪化を懸念 広島

【Yahoo!ニュース】:広島市の西広島バイパス延伸工事の渋滞最大9キロ 国土交通省が試算

報じられている内容です。

管轄する中国地方整備局広島国道事務所は、西広島バイパス都心部延伸事業の専用ホームページを設けています。

【広島国道事務所】:西広島バイパス

|

|

| 現在の規制状況 | 今後の規制予定 |

これまで中央分離帯の撤去など準備工事が進められてきましたが、ついに施工機械が現場に入る本格的な工事段階に移ります。

広島市中心部を横断する大動脈で、これほど日常的な車線規制が行われるのは過去に例がなく、通勤ラッシュの混雑過多や物流面など、市民生活への影響は必至です。

迂回路として考えられるのは、同じく市街地を東西に横断する平和大通り、市道霞庚午線、広島南道路、そして相生通りなど。

相生通りは多くのバス路線・路面電車の系統が乗り入れる都心の目抜き通りであり、

迂回車両が増えればそうした公共交通機関の円滑な運行にも支障が出かねません。

行政によるリアルタイムできめ細やかな情報発信とともに、私たち利用者自身の「行動変容」が求められます。

一過性にしない。将来へつなぐ交通改革を

今さらかつ散々議論されてきたことではありますが、広島都心部における道路行政のちぐはぐ感は否めません。

この「西広島バイパス」は、県西部の国道沿線から広島市中心部へのアクセス性向上を整備目的としています。そのため構造についても、高架橋は舟入から伸びても平野町止まりで2車線対面通行となる計画です。(暫定ではない)

完成しても現状の庚午や舟入に集中する自動車が分散されるだけですし、それどころか潜在需要を喚起し、都心に流入する自動車交通の総量は多い場所で約1.4倍に増加することが予測されています。

(広島国道事務所『国道2号西広島バイパス都心部延伸事業』(https://www.cgr.mlit.go.jp/hirokoku/west_enshinsite/)より)

(中国地方整備局 広島国道事務所 設計説明会資料(https://www.cgr.mlit.go.jp/hirokoku/west/briefing/231007west_briefing_06ootemachi.pdf)より)

どの都市も、市街地に入る通過交通を以下に排除するかが大きな課題ですが、令和の今からこうした道路を整備するのは、市中心部の自動車依存を肯定することに繋がり、時代に逆行しているとすら感じます。(昭和~平成初期に検討されたものを引きずっているのだから無理もない…)

今更計画を白紙に戻すべきとは言いませんが、西広島バイパスの事業と並行して、通過交通を都心から切り離す役割を持つ「広島南道路」のミッシングリンク解消(平面部の吉島~出島間の整備)や、高架部の広島高速3号線の4車線化を国県市で連携を図り、予算をつけて整備を急いでほしいです。

※広島南道路は、起点側となる海田町で明神高架橋を整備中、

終点側の廿日市市でも木材港西~廿日市IC間でも一般道路を接続する事業が進められています。

西広島バイパスの都心延伸工事が始まり、行政から公共交通への転換や時差出勤といった、自動車の量と集中を抑制する呼びかけがなされるようになりました。

しかし、バイパスが完成すれば都心への流入量は確実に増えるのですから、これを一過性の対策にしてはなりません。

折しも、この夏には路面電車の駅前大橋ルートが開業しました。短絡ルートにより一定の時間短縮にはなったものの、信号待ちの多さといった、従来抱えていた課題がより浮き彫りになりました。

駅前大橋ルートの効果を最大限引き出すには、公共交通を優先する信号制御などの道路マネジメントが必要であり、

そのためには、影響を受ける自動車交通の抑制が不可欠です。

今回のバイパス整備を「行動変容」のきっかけとして、自動車に過度に依存しない都市構造の実現に繋げていかなくてはなりません。