三越伊勢丹ホールディングスは、経営再建を図るため

「広島三越」を含む全国4店舗の規模縮小・業態変換を図る意向であることを明らかにしました。

今後店舗ごとに活用方法などを検討し、2017年秋までに結論を出す予定としています。

【流通ニュース】:三越伊勢丹/府中、松戸、広島、松山の各店で構造改革

大西社長は、「カテゴリーキラーが登場して以来、すでに百貨店から、家電、スポーツ、書店といったカテゴリーが消えてきている。3万m2の地方店が、1万~1万3000m2くらいになるケースもあるかもしれない。ただ、ワンフロアをファストファッションに貸すようなことは、当社はやらない」と述べた。

一方で、「百貨店としての店舗面積の縮小は、地方店の話であり、首都圏は別だ。首都圏では高額品に対するニーズも強いため、7万~8万m2の店舗でも営業していける」と語った。

(上記サイトより一部転載)

よく百貨店は、来店するお客さんの売上以外で儲けているから潰れない

なんて言いますがそれでも広島店は厳しい状況にあるようです。

ある意味ステータスだった三越が、今の形を保つことができないのは残念です。

ただ、西隣に建つ天満屋のように百貨店としては撤退した上でテナントを呼び入れるような業態転換ではなく、

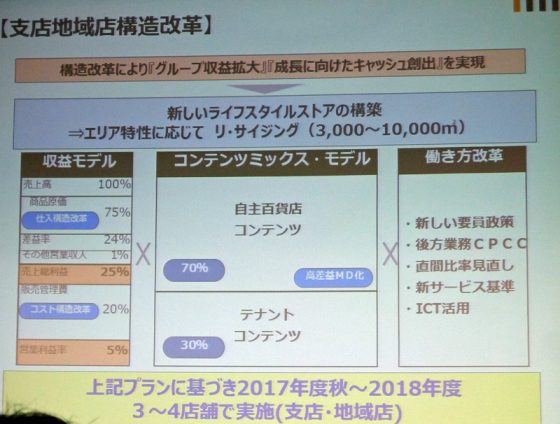

プレゼン資料に「リ・サイジング」とあるように、収益率の高い自主百貨店コンテンツのものは残し(約7割)

残りをテナントに貸して収益増を図る改革になるようです。

テレビのインタビューでも「撤退することはない」と三越の幹部がコメントをしていました。

上のニュース記事でも「ワンフロアをファストファッションに貸すようなことは、当社はやらない」と断言されています。

これは安心材料です。

また、東京の方ではこの様なお店も。

【Fashionsnap.com】:三越伊勢丹が気軽に立ち寄れる食の新業態「フード&タイム イセタン」アトレ品川に開業

ちなみに、内装のデザインは広島出身の谷尻誠氏率いるサポーズデザインオフィスが担当したそうです。

関東マツダ目黒碑文谷店も手がけています。

構造改革を迫られたのは残念ではありますが、悲観しすぎることもないです。

逆転回復のチャンスでもあると思います。

改革は2017年秋~2018年度とされています。

広島三越がどのような手を打ってくるか楽しみにしたいです。