老朽化のため敷地内で建て替え工事を進めていた呉市の新市庁舎は、

2015年12月に竣工し、2016年2月から業務を開始しました。

それからすでに4年経過していますが、このブログでも一度建設中の状況をお伝えしたことがあり、

今月がそれ以来の呉市訪問だったので、完成した姿を収めてきました。

先日更新した呉駅改札リニューアルの記事。

5年前に取材した呉市新庁舎。

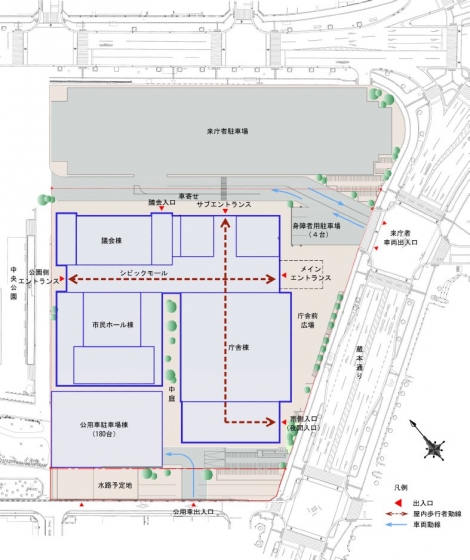

新市庁舎は地上9階建ての「庁舎棟」、4階建て「議会棟」、3階建ての「市民ホール」、6階建ての「公用車駐車場棟」

の4棟で構成され、総延床面積はおよそ3万8,000平方メートルに上ります。

建物はBCP対策としてで、免震構造が採用されました。

事業費は約130億。

2010年度(平成22年度)から年5億円の建設基金の積立を始めていた他、

平成の大合併による合併特例債も活用しました。(返済の7割を国が負担)

素材にまでこだわる 堂々たる重厚な外観

【五洋建設株式会社】:呉市新庁舎建設工事

施工を請け負ったのは、まさしく呉が発祥の地であり、今日の準大手ゼネコンに成長した五洋建設です。

マツダスタジアム(広島市民球場)の施工にも携わりましたね。

配置図。

蔵本通りに面する「庁舎棟」側から見ていきましょう。

北東から。全景です。

明治の近代建築をも思わせる存在感のある建物です。

最上部やエントランスの庇を支える列柱。

柱や外壁には御影石が用いられています。議場の中の柱は呉市倉橋島の「桜御影」が使用されているそうです。

これまで、近隣市自治体の建て替えられた庁舎はいくつか見てきましたが、

間違いなくこの呉市役所が一番重厚さを持っていますね。

この記事の最後に、取材した他の都市の庁舎の記事をまとめておきます。

メインエントランス。

立派な列柱に巨大な雨除け。迫力を感じます。

南側から。

同じ角度から5年前に撮影したものです。

右奥に、旧庁舎がまだ建っていた事が分かります。

北側に回ってきました。

手前の駐車場部分は、旧庁舎が建っていた場所です。

旧庁舎は呉で製造された戦艦大和がモチーフとなっていました。

庁舎棟の西側に隣接する低層の建物は「議会棟」。

更に西側は呉市中央公園が立地しています。

吹き抜けのシビックモールが貫く開かれた庁舎内

先程の蔵本通りに面する東側のメインエントランスから、内部に入ってみました。

「市民ホール棟」はネーミングライツにより、「新日本造機ホール」という愛称がつけられています。

エントランスを入ったところ。

市民ホールと一体になっていることもあり、雰囲気は完全にホールのロビーです。

粗が見当たらないです。

この日は休日だったので役所はお休みです。平日はこの画像の左手側が市民の窓口となるようです。

吹き抜けの「シビックモール」を、中央公園側(西側)から振り返りました。

メチャクチャ豪華です。

右手側が「新日本造機ホール」。左手側が議会棟となります。

以上、生まれ変わった呉市役所の新庁舎でした。

呉市を取り巻く環境としては目先のコロナもありますが、

今年2月に日本製鉄の呉製鉄所が2023年にも全面閉所されるというショッキングな発表がありました。

約1000人の従業員があり、他の製鉄所への配置換えをする見通しはあるものの、

市として雇用を維持できるか、呉市内に生産年齢人口を繋ぎ止められるか、非常に厳しい課題・現実が横たわります。

大和を製造した、日本を代表する「ものづくり」都市の一つである呉市。

技術継承・雇用の維持は最優先です。明るい未来があることを望みます。

これまでに取材した、新築された自治体の庁舎のまとめです。